Imágenes y singularización en Nocturno alterno de José Juan Tablada

- xochitlbdl98

- 5 dic 2020

- 5 Min. de lectura

Víctor Shklovski, teórico fundamental del formalismo ruso, en su texto El arte como artificio publicado en 1979, hace una recopilación y propuesta teórica en torno a las imágenes en un discurso poético, iniciando por descontextualizar la famosa definición de Potebnia sobre el arte: “El arte es el pensamiento por medios de las imágenes” (27), ésta llega a ser malinterpretada aplicada a la poesía, arquitectura y música (arte sin imágenes), al ser uno de sus principales errores en que no se atisba una distinción entre lenguaje poético y cotidiano, además de que estas tres artes no tienen propiamente imágenes y se enfrascan en un lenguaje poético, cuya principal fundamental está lejos de ser la misma del cotidiano, pues no está diseñado única y exclusivamente para comunicar. En el caso particular de la poesía lírica sí encontramos imágenes, pero a través de las palabras.

El teórico continúa exponiendo ante la dualidad del lenguaje: poético y cotidiano, para abordar la ley de la economía de las fuerzas creadoras, ubicándola sólo en el lenguaje cotidiano, mientras que en el poético “debemos tratar las leyes de gasto y de economía en la lengua poético dentro de su propio marco, y no por analogía con la lengua prosaica” (32). Es en este punto donde parte a desarrollar su teoría que ronda entre la automatización de estas leyes convertidas en acciones habituales y después en automáticas: expresión casi algebraica. Pasa del marco de lo poético al de la vida, considerando que una vida automatizada es una vida que bien podría no haber existido; y menciona el arte como el medio para salir de esa situación, pues “la finalidad del arte es dar una sensación del objeto como visión y no como reconocimiento” y continúa con la manera en la que actúa el arte para lograrlo “los procedimientos de arte son el de la singularización de los objetos, y el que consiste en oscurecer la forma, en aumentar la dificultad y la duración” (33); es, pues, un proceso que nos presenta el referente de una manera distinta a la que conocemos, más oscura, y que nos hace no tomarlo a la ligera, ya que implica una mayor duración de reflexión y entendimiento.

En principio, Shklovski retoma a Tolstoi y su literatura para definir el proceso de singularización que responde a la idea de exponer sucesos conocidos como si fuesen singulares, y dice:

El procedimiento de singularización en Tolstoi consiste en no llamar al objeto por su nombre sino en describirlo como si lo viera por primera vez, y en tratar cada acontecimiento como si ocurriera por primera vez; además, en la descripción del objeto no emplea los nombres dados generalmente a sus partes, sino otras palabras tomadas de la descripción de las partes correspondientes a otros objetos (34).

Continúa exponiendo que la singularización “es la base y el único sentido de todas las adivinanzas. Cada adivinanza es tanto una descripción, una definición del objeto por medio de palabras que no le son habitualmente aplicadas” (42); como se mencionó esta singularización permite la no automatización en la poesía, así como la poesía permite ese efecto en la vida, pues es en sí misma oscura y difícil de abstraerla; a diferencia del lenguaje prosaico y cotidiano, el cual es un factor automatizante.

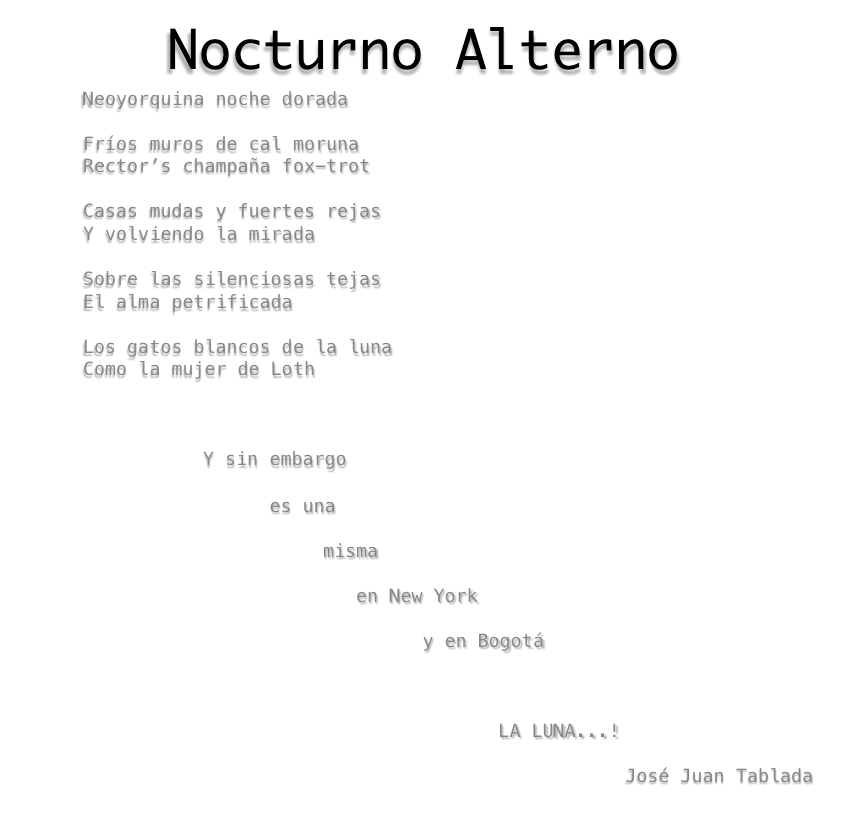

Pues bien, partiendo del concepto de la singularización como una manera de erradicar la automatización, se retomará a José Juan Tablada, modernista mexicano del siglo XIX, con su poema Nocturno Alterno para determinar si está presente este fenómeno y ejemplificar el funcionamiento de este concepto dentro de un texto que bien podría ser sencillo por su temática, pero que la manera simultánea de presentarlo es la que lo dota de singularidad y maestría, con un “juego de poesía con imágenes encontradas y choque final” (Paz 678).

En primera instancia, reconocemos una dualidad en el poema por su distinción gráfica (redondas, cursivas y sangría) y por la contraposición de imágenes que Tablada usa para describir sus dos objetos, aquí podemos reconocer un primer rasgo de singularización, pues el autor está describiendo sin utilizar los nombres con los que generalmente los conocemos: Nueva York y Bogotá. Éstos dos pudieron haberse habituado en el lenguaje cotidiano y prosaico hasta volverse actos automatizados, pero en el lenguaje lírico nos encontramos con una gran cantidad de imágenes que nos vuelven el tema del poema un tanto más complejo y oscuro que sí sólo se mencionaran los nombres típicos. El objetivo del autor con el poema es decirnos que, aunque dos lugares (podemos aplicarlo a otros ámbitos: personas o cosas) sean totalmente distintos en sí mismos y sus componentes, hay algo que permanece, que siempre es igual: la luna. Entonces, es reconocible una estructura: a) dos líneas temáticas para hablarnos descriptivamente de ambos lugares con singularización que en un contexto distinto podrían funcionar como una adivinanza, luego b) establecernos explícitamente cuáles son, para finalmente c) revelarnos la imagen de la luna como referente de todo el poema.

a) Las dos líneas temáticas responden, como ya se mencionó, a Nueva York y Bogotá, sin embargo, una es más singular que otra, debido a que en la primera inicia con el adjetivo “Neoyorquino” que nos remite directamente a Nueva York, mientras que el mensaje de Bogotá es más vedado dejando a la expectativa de que se habla simplemente de la provincia. ¿Entonces sólo funciona la singularización en una línea? Quizás no, si entendemos el adjetivo inicial como uno aplicable a cualquier lugar que contenga rasgos similares a Nueva York, sin que se hable necesariamente de este lugar, es un adjetivo que recupera la connotación de un lugar más desarrollado y asiduo a la vida nocturna. Respecto a lo de Bogotá no está explícito, por lo que juega la idea de la adivinanza. Entonces, si consideramos el primer adjetivo como uno aplicable a cualquier sujeto, entonces la singularización está bien lograda, pues se mantiene sólo la descripción compleja.

b) En la segunda parte, nos revela de qué lugares está hablando, sin embargo, nos pone en contexto de otra descripción puesta en el juego de la adivinanza cuando nos habla de un sujeto femenino que es desconocido para el lector: “Y sin embargo / es una / misma / en New York / y en Bogotá” (455), nos describe someramente sobre una cosa capaz de encontrarse en ambos lugares.

c) El fenómeno de la singularización se cierra revelándonos sobre qué habla como objeto principal del poema, puesto en un segundo y plano final (el primero sería de New York y Bogotá), podemos decir entonces que el juego de la adivinanza ha concluido, y la respuesta es que la misma cosa que se encuentra en los dos lugares descritos de tales formas es “la Luna”.

Podría resultar un tanto arriesgado, por la cualidad de lenguaje lírico y poesía, mencionar que este poema funciona con el juego de la adivinanza, lo cual se encuentra dentro de la singularización descriptiva. Está bien logrado, pues durante las dos primeras partes Tablada nos habla de estas premisas enigmáticas que configuran el acertijo, y como respuesta tenemos el verso final. Por otro lado, cabe hacerse la pregunta de si esta situación entra en la teoría expuesta por Víctor Shklovski: ¿es pertinente hacer explícito que se habla de la Luna o con esto el juego de la singularización se rompe y se vuelve automatizado? Aunque quizá se juega, en poco espacio, el proceso evolutivo que se mencionaba anteriormente: que algo nuevo llegue a ser automático. Es decir, la duda se encuentra es que si, dentro del poema, un aspecto singular como la descripción de Nueva York y Bogotá dentro de la descripción espacial del astro, satélite natural, se vuelve automático al explicitar la Luna.

Comments